Sociologie, anthropologie

-

-

-

Païta

L'histoire de Païta racontée par les Anciens. Nombreuses illustrations, photographies et archives.

4 500 XPF -

-

-

-

Orang Kontrak

Les premiers travailleurs sous contrat recrutés à Java, destinés aux travaux agricoles et à la domesticité, débarquent le 15 février 1896 à Nouméa. Cette arrivée marque le début de la présence javanaise en Nouvelle-Calédonie. Les engagés javanais en Nouvelle-Calédonie sont restés discrets et secrets sur leur histoire et peu d'entre eux peuvent encore...

4 380 XPF -

Nouméa ville océanienne ?

A Nouméa cohabitent deux villes entremêlées et antagonistes : la ville blanche, fief européen produit par la colonisation du pays, et celle des ""squats"" océaniens, comme on appelle localement les quartiers d'habitat spontané. Dans la mouvance des Accords de rééquilibrage politiques de Matignon-Oudinot signés en 1988, des familles kanak habitant à...

3 750 XPF -

-

La nouvelle question indigène

Cet ensemble de recherches consacré aux « peuples indigènes » vise essentiellement à étudier le double défi que ces peuples lancent à l'ordre mondial : d'une part, l'obligation de leur donner leur juste place au sein de l'humanité et d'autre part, la nécessité de s'inspirer de la richesse de leurs valeurs et de leurs cultures pour permettre aux hommes de...

5 995 XPF -

-

La Nouvelle-Calédonie vers un...

Les « événements » de Nouvelle-Calédonie entre 1984 et 1988 ont provoqué une remise en cause profonde du lien à la France. Ils ont engagé un processus d'autonomisation/décolonisation original et inédit dans l'histoire de la décolonisation, concrétisé par la signature des Accords de Matignon en 1988 et de l'Accord de Nouméa en 1998. En France comme à...

2 200 XPF -

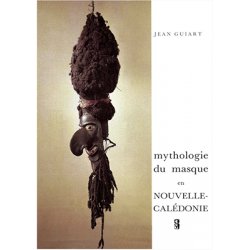

Mythologie du masque (SDO n° 18)

Publication de la Société des Océanistes n° 18, Musée de l’Homme, Paris 1987. Jean Guiart présente les différents types de masques kanak, leur signification, explique pourquoi et comment les porter. Le masque de Nouvelle-Calédonie, sombre et terrifiant, rencontre ici un présentateur qui n’en ignore aucun des secrets. Le lecteur trouvera de ces masques de...

3 500 XPF -

Le Mwa Tea Mwalebeng et le fils...

Pourquoi parler de la nuit, et pas du jour ? C'est la seule chose qui relève d'une succession régulière dans le temps, le seul facteur de notre environnement à qui nous puissions faire confiance. Si le jour n'existait pas, nous n'aurions que la nuit, difficile à vivre. Et si la nuit ne se présentait pas, introduite avant et après par ses couchers de...

2 500 XPF -

Guide Mwakaa

La société kanak est fondée sur l'échange : la coutume et ses symboles expriment les liens qui unissent les hommes. Ce guide donne quelques clés pour comprendre la coutume kanak (la Parole et la coutume, l'aîné et ses frères, la grande case et ses symboles, l'espace coutumier du centre culture Tjibaou...).

1 950 XPF -

Mondes océaniens

Paul de Deckker, anthropologue, universitaire et politique, a été un grand connaisseur des mondes océaniens. Le Pacifique, il y a vécu, et il a contribué à sa vie et à la connaissance que nous en avons : ses écrits à son sujet sont innombrables. Après sa disparition prématurée, ses amis, collègues et disciples ont voulu se rassembler en un ouvrage fidèle...

5 550 XPF -

-

-

-

Le Mana (prix promotionnel)

Bob Putigny, ethnographe et journaliste, développe les phénomènes parapsychiques induits par le mana, à travers la télépathie, la prémonition, la télékinésie, la voyance, les guérisseurs… Une étude de ces phénomènes qui peut conduire à la connaissance des mystères de l’âme humaine, nous démontre-t-il. Témoin lui-même de ces manifestations, il les relate...

1 500 XPF -

Maurice Leenhardt

La bêtise humaine est insondable. Elle se rencontre partout. Elle constitue un facteur historique considérable. Le célèbre sociologue et politologue Raymond Aron, professeur à la Sorbonne, directeur de la thèse de doctorat d'Etat de l'auteur, avait imaginé écrire une monographie de la bêtise. Il n'en a pas eu le temps, ou a rencontré des obstacles...

2 680 XPF -

-

Les Marquisiens et leur Art

Ces trois volumes qui auraient dû n'en faire qu'un, pour la première fois réunis dans un coffret dans cette nouvelle édition, représentent en effet une somme de connaissances remarquable et inégalée sur l'art du tatouage en Polynésie précédé de données historiques et ethnographiques (volume I), la culture matérielle et l'art du tiki (volume II)...

13 850 XPF -

-

-

-

-

Littératures calédoniennes

Presque trop souvent, on ne parle de la Nouvelle-Calédonie qu'en termes politiques. Mais que sait-on vraiment de cet archipel mélanésien ? A-t-on idée des formes culturelles originales et variées qui naissent et se développent dans cet espace océanien auquel elle appartient ?Connaît-on les littératures kanak et calédoniennes contemporaines ?« L'Océanie,...

1 450 XPF -

-

Kena, la légende du tatouage...

Fac-similé des 48 pages de la légende de Kena, transcription du texte marquisien et sa traduction par Michael Koch, présentation de la méthode de travail de l'auteur, histoire du carnet, biographie et bibliographie, 2 photographies originales de Von den Steinen, cartes d'Andreas Dettloff.

3 500 XPF -

-

-

-

Jeunesses autochtones

Que signifie être jeune et autochtone aujourd'hui ? Quels sont leurs projets, leurs visions du monde et leurs espoirs ? Les jeunes autochtones sont ici considérés comme des agents culturels et sociaux compétents. Atikamekw, Chiapanèque, Kanak, Maori, Quechua ou Maya, ils participent activement à la transmission et à la transformation des mondes auxquels...

2 590 XPF -

James Cook et le tabou

James Cook, en 1777, découvrit le tabou, le mot et la chose. Par lui, ce mot a pénétré nos langues européennes. Chez le Polynésien, le tabou est à l'opposé de ce qu'il signifie dans nos cultures. Pour nous, il est ce que l'on doit évincer, non ce qu'il faut respecter. On comprend mieux le tabou, s'il est joint à la notion de mana, également polynésienne...

3 500 XPF -

-

-

-

Guide des plantes du chemin kanak

Le chemin kanak est une promenade à travers cinq jardins qui nous racontent les cinq actes de la vie de Téâ Kanaké, héros culturel kanak, le premier né de tous les hommes. Chaque étape est illustrée par des plantes et des arbres qui sont des images et des symboles dans la culture kanak.

1 950 XPF -

-

-

-

-

-

-

La fin des indigènes en...

Comment peut-on se décoloniser ? L'action politique peut-elle contribuer à une émancipation ? Peu après 1946, après plus d'un siècle de répression, de spoliations foncières et de cantonnement dans des réserves, les populations colonisées de Nouvelle-Calédonie accèdent au suffrage universel.

3 500 XPF -

(

(

Lettre d'informations

Lettre d'informations